脂肪肝

脂肪肝

上記の項目に一つでも当てはまる方は、脂肪肝の可能性があります。少しでも気になる症状やお悩みがあれば、どうぞお気軽に知立南クリニックへご相談ください。

脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪が通常よりも多く(30%以上)蓄積した状態のことです。現代の日本では、成人の約3人に1人が脂肪肝と言われています。中性脂肪は、食事から摂取する脂質のことで、体を動かすエネルギー源となりますが、摂り過ぎると皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられます。特に、糖質(炭水化物や果物などに多く含まれます)の過剰摂取は、脂肪肝の主な原因の一つと考えられています。

脂肪肝は、原因によって大きく以下の2つに分類されます。

長期間にわたる過度の飲酒が原因で起こる脂肪肝です。進行すると肝臓に炎症を引き起こし、「アルコール性脂肪性肝炎」と呼ばれる状態になることがあります。さらに悪化すると、肝細胞がダメージを受け、肝硬変や肝がんのリスクを高めます。健康診断などで「肝機能異常」を指摘された方は、特に注意が必要です。

アルコールをほとんど飲まない方でも発症する脂肪肝で、日本人における脂肪肝の最も一般的な原因です。主な要因は、食べ過ぎによる栄養過多です。こちらもアルコール性脂肪性肝疾患と同様に、進行すると肝炎や肝硬変、そして肝がんへと繋がる可能性があります。

脂肪肝を放置すると、以下のような病気に進行する可能性があります。

脂肪肝の状態が続き、肝臓に炎症が起こった状態です。肝臓の細胞が腫れたり、特殊な塊ができたり、周囲に線維状の組織が見られることがあります。

肝臓が長期間にわたるダメージや病気によって硬くなり、正常な組織が減少していく病気です。炎症が繰り返されることで肝細胞が傷つき、硬化が進むと肝臓の機能が低下し、血液の流れが悪くなります。

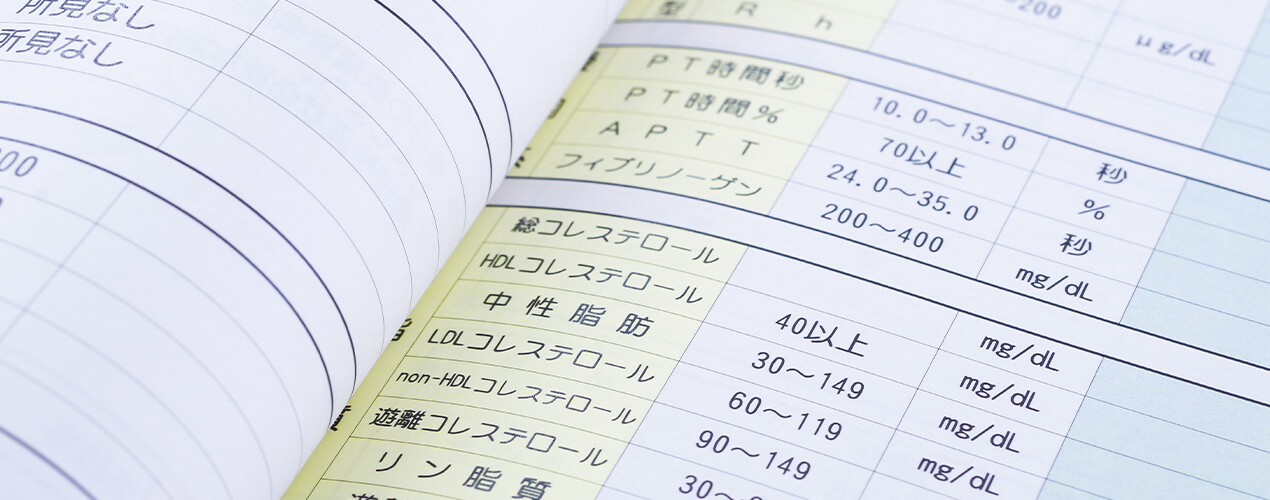

肝臓の細胞内に中性脂肪が30%以上蓄積している場合に、脂肪肝と診断されます。診断のためには、一般的に以下の検査が行われます。

| 検査 | 概要 |

|---|---|

| 血液検査 | 肝臓に異常があると、ALT(GPT)やAST(GOT)といった肝酵素の値が上昇します。非アルコール性脂肪肝では特にALTが高くなる傾向があり、アルコール性脂肪肝ではASTが高くなる傾向があります。 |

| 腹部超音波検査 | 超音波画像で肝臓の状態を確認します。脂肪が蓄積している部分は、通常よりも白っぽく映し出されます。 |

脂肪肝の主な原因は、過食、過度の飲酒、運動不足といった生活習慣の乱れです。特に、糖質や脂質を多く含む食事を続けていると、内臓脂肪とともに肝臓にも脂肪が蓄積しやすくなります。

脂肪をエネルギーに変える際に重要な役割を果たす「インスリン」の働きが、肥満によって低下することがあります。これにより、肝臓に脂肪が蓄積されやすくなります。

アルコールが分解される過程で、肝臓での脂肪代謝がうまくいかなくなり、中性脂肪の合成が促進されるため、過度な飲酒は脂肪肝の大きな要因となります。

極端な食事制限は、筋肉量の減少と基礎代謝の低下を招き、結果的に肝臓に脂肪が蓄積しやすい「低栄養性脂肪肝」を引き起こすことがあります。

脂肪肝を放置すると、脂肪性肝炎、肝硬変、さらには肝がんへと進行する可能性があるため、早期の対策が非常に重要です。

肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、他の臓器に比べて症状が現れにくいのが特徴です。そのため、脂肪肝の場合も、自覚症状がないことがほとんどです。

しかし、脂肪肝を持つ方は、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病やメタボリックシンドロームを合併している可能性も考えられます。脂肪肝になると血液がドロドロになり、血流が悪化するため、全身の細胞への酸素や栄養の供給が滞りがちになります。特に、肥満気味で、倦怠感や頭のぼんやり感を感じる方は注意が必要です。生活習慣病は、狭心症や心筋梗塞などの心疾患を引き起こすリスクも高めるため、早期の対処が大切です。

脂肪肝は、初期にはほとんど症状がないため、見過ごされやすい病気です。しかし、放置すると重篤な病気に進行する可能性があるため、早期発見と対策が重要です。

まずは定期的な健康診断を受け、ご自身の肝臓の状態を確認しましょう。

知立南クリニックでは、患者様一人ひとりの脂肪肝の原因を丁寧に特定し、適切な治療法をご提案いたします。アルコールが原因の場合は、禁酒が最も重要な治療となります。多くの場合、脂肪肝は生活習慣を見直すことで改善が期待できます。

毎日の食事で、栄養バランスを意識することが大切です。食べ過ぎていると感じる方は、摂取カロリーを意識的に減らすようにしましょう。

| 主食・主菜・副菜を揃える | 一汁三菜を基本とし、主食(ご飯、パン、麺類)、主菜(肉、魚、卵、大豆製品)、副菜(野菜、きのこ、海藻類)をバランス良く摂りましょう。特に、主食や主菜の摂り過ぎはカロリー過多に繋がりやすいため注意が必要です。タンパク質はしっかりと摂りながら、糖質の摂取量を調整することが重要です。外食が多い方は、定食を選ぶとバランスが摂りやすいでしょう。 |

|---|---|

| 糖分や脂肪分の多い食事は控える | 甘いものや脂っこい食事は、できるだけ避けるようにしましょう。間食が多い方も注意が必要です。果物にも果糖が含まれているため、摂りすぎには気をつけましょう。 |

| 食物繊維やビタミンが豊富な食品を選ぶ | 野菜、海藻、きのこ類は低カロリーで栄養価が高く、血糖値の急上昇を抑えたり、糖質や脂質の吸収を遅らせる効果があります。食事の最初にこれらの食品を摂ることで、食べ過ぎを防ぐ効果も期待できます。 |

お酒はカロリーが高いだけでなく、おつまみも高カロリーになりがちです。飲酒の量や頻度を見直し、肝臓への負担を減らすことが重要です。また、食事の代わりにお酒を飲むのは、栄養バランスを崩し、肥満の原因となるため避けましょう。

運動は、肝機能の改善や肝臓への脂肪蓄積を抑制する効果が期待できます。特に、肥満を伴う脂肪肝の方には、週に3〜4回、30〜60分の有酸素運動を継続することが推奨されています。体重が大きく減らなくても、肝臓の状態が改善することが分かっています。適度な運動は、脂肪肝だけでなく、他の生活習慣病の予防や改善にも繋がりますので、無理のない範囲で積極的に取り組みましょう。

TOP